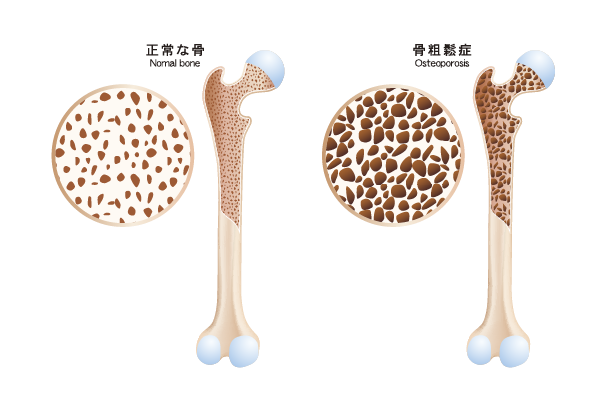

骨の量が減る?骨粗鬆症とは

骨粗鬆症とは、骨量・骨密度・骨の質の低下などにより、骨折しやすくなる病気です。

骨粗鬆症とは、骨量・骨密度・骨の質の低下などにより、骨折しやすくなる病気です。

骨粗鬆症になると、転びそうになった時に壁に手をつく、バランスを崩して尻もちをつくといったちょっとした衝撃で骨折してしまいます。進行したケースでは、大きな咳・くしゃみで骨折してしまうということもあります。

また、ご高齢の方が脚や股関節、腰などを骨折すると、治療で安静にしているあいだに筋力が低下し、そのまま寝たきりになってしまうことが少なくありません。

骨粗鬆症は、中高年の女性に好発する病気です。これには、閉経を境に女性ホルモンの分泌が低下することなどが影響していると言われています。

40歳以上の女性、60歳以上の男性は、定期的に骨密度検査を受け、予防・治療に取り組むことをおすすめします。

骨粗鬆症の原因

骨は日々、吸収(溶けること)と形成(新しく作られること)を繰り返しています。骨量や骨密度の低下は、吸収量が形成量を上回ることで引き起こされます。

そしてその原因には、以下のようなものがあります。

加齢

通常、骨量は男性であれば20歳前後、女性であれば15~18歳でピークを迎えます。

その後、骨量は加齢とともに40歳半ばまで緩やかに、以降はややペースを上げて減少します(特に女性)。

食事量・運動量の減少、女性ホルモンの分泌量の減少など、さまざまな要素が影響しています。

女性ホルモンの減少

女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量は、20代後半から30代前半をピークとして徐々に減少します。そして閉経を境に、さらに急激に減少します。

骨の新陳代謝にかかわる女性ホルモンが減少することで、骨量・骨密度が低くなってしまうのです。

生活習慣の乱れ

カルシウム、ビタミンなどが不足した食生活は、骨量・骨密度の低下に直結します。特に無理なダイエットは、栄養不足および骨粗鬆症のリスクを増大させます。

また運動不足、喫煙、飲酒なども、骨粗鬆症の原因となります。

薬の副作用・病気

ステロイドの長期内服など、一部の薬の副作用の1つとして、骨量・骨密度の低下が見られることがあります。

また、関節リウマチ、糖尿病、副甲状腺機能亢進症などの病気が、骨粗鬆症の原因になることがあります。

骨粗鬆症になったら

どの部位が折れやすい?

骨粗鬆症によって骨折しやすい部位としては、背骨、脚の付け根の骨、手首の骨、腕の付け根の骨が挙げられます。

骨粗鬆症によって骨折しやすい部位としては、背骨、脚の付け根の骨、手首の骨、腕の付け根の骨が挙げられます。

背骨において、骨粗鬆症の人はしばしば圧迫骨折を起こします。圧迫骨折では痛みを感じにくいこともあり、腰痛と勘違いして放置されるケースが少なくありません。

脚の付け根は、骨折によって歩行困難、寝たきりになるリスクの高い部位です。

手首は手をついた時に、腕の付け根は転倒し床などに打ち付けた時に骨折するケースが目立ちます。

骨粗鬆症が原因で起きる

骨折の種類

脊椎圧迫骨折

(背骨の骨折)

体重によって、あるいは尻もちをつくなどの衝撃によって、上下方向の力がかかり背骨がつぶれるように骨折してしまうことを指します。

思い当たる原因なく骨折し、強い痛みが出ないことが多いため「いつの間にか骨折」といったようにも呼ばれます。

骨粗鬆症の重症例では、咳やくしゃみで背骨が折れることもあります。

大腿骨頸部骨折

(脚の付け根の骨折)

太ももの骨の、股関節近くで起こる骨折です。しばしば、転倒を原因として発生します。

多くの場合、治療では手術が必要になります。安静・固定の期間が長くなるため、歩行困難、寝たきりのリスクが高くなります。

橈骨遠位端骨折

(手首の骨折)

前腕の親指側の骨(橈骨)の手首付近の骨折です。

多くは、転びそうになって床・壁などに手をついた衝撃で骨折します。

関節内に骨折が及んでいれば、手術が必要になります。

上腕骨近位端骨折

(腕の付け根の骨折)

上腕骨の、腕の付け根に近い部位の骨折です。

他の部位に比べて、粉砕骨折が起こりやすい骨と言えます。粉砕骨折をした場合には、手術が必要になります。

骨粗鬆症の診断と検査

問診・身体診察

これまでの骨折の有無や部位、治療中の病気、服用中の薬、生活習慣、閉経の時期、若い頃・現在の身長などについて確認・診察します。

骨密度検査

エックス線を使うDXA法やMD法、超音波診断装置を使う方法などがあります。

当院では、精度の高いDXA法を採用しております。

レントゲン検査

胸椎・腰椎のレントゲン検査を行い、骨折・変形の有無を調べます。

他の疾患との鑑別にも有効です。

血液検査・尿検査

骨の吸収と形成の活性度を示す「骨代謝マーカー」について調べます。

骨粗鬆症の治療

当院では治療の安全性と効果を高めるため、下記の治療内容と合わせて定期的に検査を実施しています。

- 骨密度検査

- 血液検査 など

検査を行うことによって、治療の進行状況を確認し、副作用や合併症の有無を細かくチェックしながら、患者様お一人おひとりに最適な治療を提供します。安心して治療を続けていただけるよう、継続的なフォローと丁寧なサポートを行い、より効果的で安全な医療を目指します。

薬物療法

カルシウム・ビタミンD・ビタミンK、骨の吸収を抑制する薬、骨形成を促進する薬などを使用します。

カルシウム・ビタミンD・ビタミンK、骨の吸収を抑制する薬、骨形成を促進する薬などを使用します。

食事療法

栄養バランスを整え、特にカルシウム・タンパク質・ビタミンD・ビタミンKを多く含む食品を意識的に摂取します。

栄養バランスを整え、特にカルシウム・タンパク質・ビタミンD・ビタミンKを多く含む食品を意識的に摂取します。

運動療法

運動による刺激は、骨形成を促進します。ウォーキング、軽いジョギング、水泳などの運動を習慣化しましょう。

運動による刺激は、骨形成を促進します。ウォーキング、軽いジョギング、水泳などの運動を習慣化しましょう。

筋力・バランス感覚アップは、転倒防止にもつながります。

骨粗鬆症の予防や改善方法

一度低下した骨密度を回復させるというのは、簡単なことではありません。

若い頃からの食生活・運動習慣によって、骨の量を長期にわたって維持することが大切です。

食事の改善

カルシウム・タンパク質・ビタミンD・ビタミンKを多く含む食品を、意識的に食事に取り入れるようにしましょう。どうしても食事からの摂取が難しい場合には、サプリメントを取り入れるのもよいでしょう。

反対に、偏った食事、無理なダイエット、お酒の飲み過ぎなどは、若い頃から避けるようにしてください。

運動習慣を身につける

骨粗鬆症と診断されてからの運動は、その運動による骨折が心配されます。

若い頃から、運動をする習慣を身につけておきましょう。ウォーキング、軽いジョギング、水泳などがおすすめです。またご自宅で取り組める運動としては、スクワットをおすすめします。

その他

カルシウムの吸収を阻害するタバコは、一日も早くやめましょう。

転倒の予防のためには、ご自宅の整理整頓、家電のコードの配置調整、ご自宅のバリアフリー化(段差をなくす)なども大切です。